「新横浜駅の駅弁売り場と購入導線を徹底攻略!人気弁当の選び方も紹介」 — 改札別ルートで迷わず最速ゲット!

みなさま、こんにちは。「〆さばといえば酢で〆るもの」というイメージがありますが、実は素材の味を引き立てる〆る方法は他にもあります。

当記事では、酢の独特な酸味が苦手な方、体調面やアレルギーで避けたい方にオススメしたい「酢を使わない〆さばレシピ」を画像付きでご紹介します。

酢を使わない〆さばの作り方

まず、シメサバは必ず鮮度の良い鯖で作ってください。古い鯖を使うと、アニサキスによる食中毒リスクが高まるほか、ヒスタミンによる食中毒リスクが高まります。

手順1 鯖を3枚に捌き、血合い骨を抜く

3枚に下ろした後

血合い骨を抜いた後

鯖といえば「真サバ(地方によって様々な呼び名アリ)」が有名ですが、今回は「ごまさば」を使用してご紹介いたします。

ワンポイントアドバイス

鯖は非常に身が弱いです。なので、よく研いだ包丁を使い1太刀で捌き切ることをお勧めします。2太刀3太刀と太刀数が増えるにつれて身が剥がれやすくなりますので注意が必要です。

手順2 砂糖で〆る

ペーパーを敷き砂糖をまぶす

鯖を乗せ、更に砂糖をまぶす

鯖をペーパーで挟む

まず一度砂糖でシメます。その為にトレーを用意しその上にキッチンペーパー等を敷きます。

そのペーパーの上に砂糖をまぶし、皮目を下にして鯖を置きます。

更に鯖の身にも直接砂糖をまぶし、ペーパーを上から被せます。

この状態で20分〜30分ほど冷蔵庫の中で眠らせておきます。

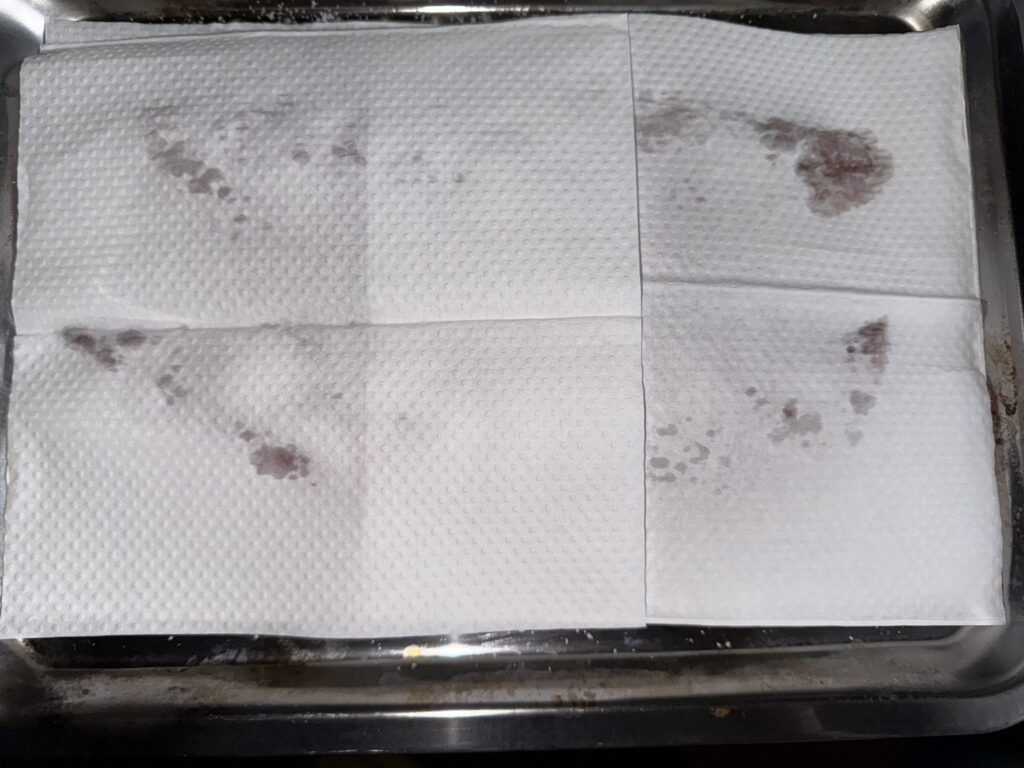

手順3 砂糖を洗い流し、水気をとる

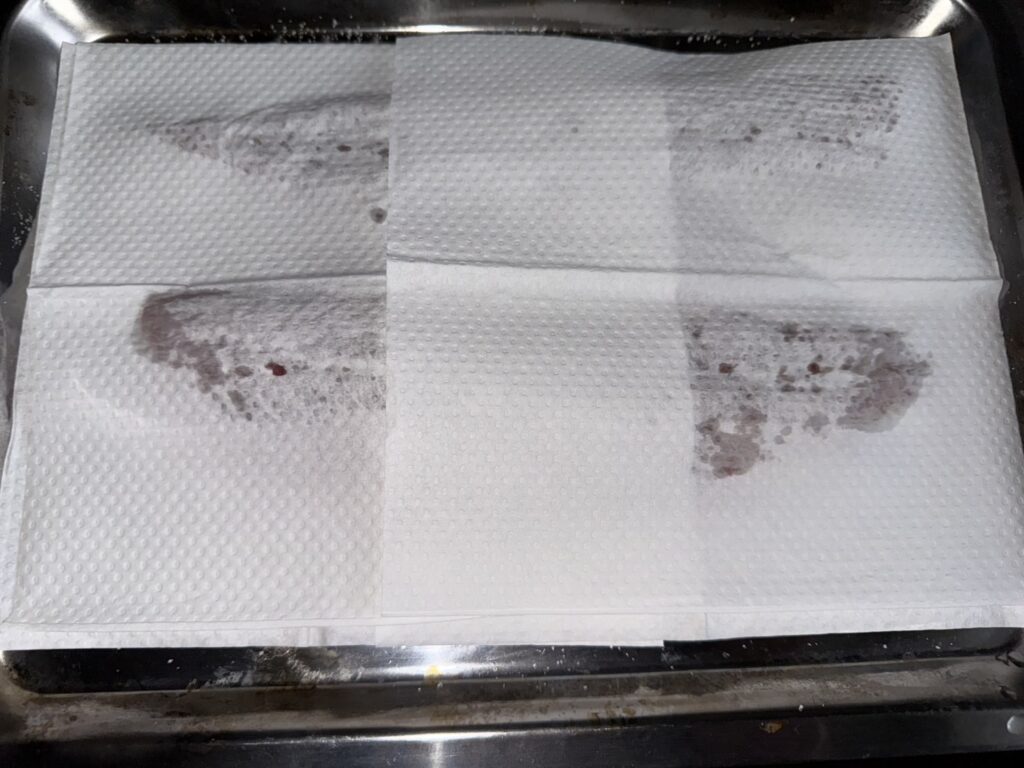

20分後の鯖

流水で洗い流す

水気をとる

この工程で、大まかな鯖の水分と臭みが抜けます。

手順4 塩で〆る

ペーパーを敷き塩をまぶす

鯖を乗せ、更に塩をまぶす

鯖をペーパーで挟む

続いて塩でシメます。塩でのシメ方は砂糖の時と同様です。

この状態で60分〜90分ほど冷蔵庫の中で眠らせておきます。

手順5 塩を洗い流す

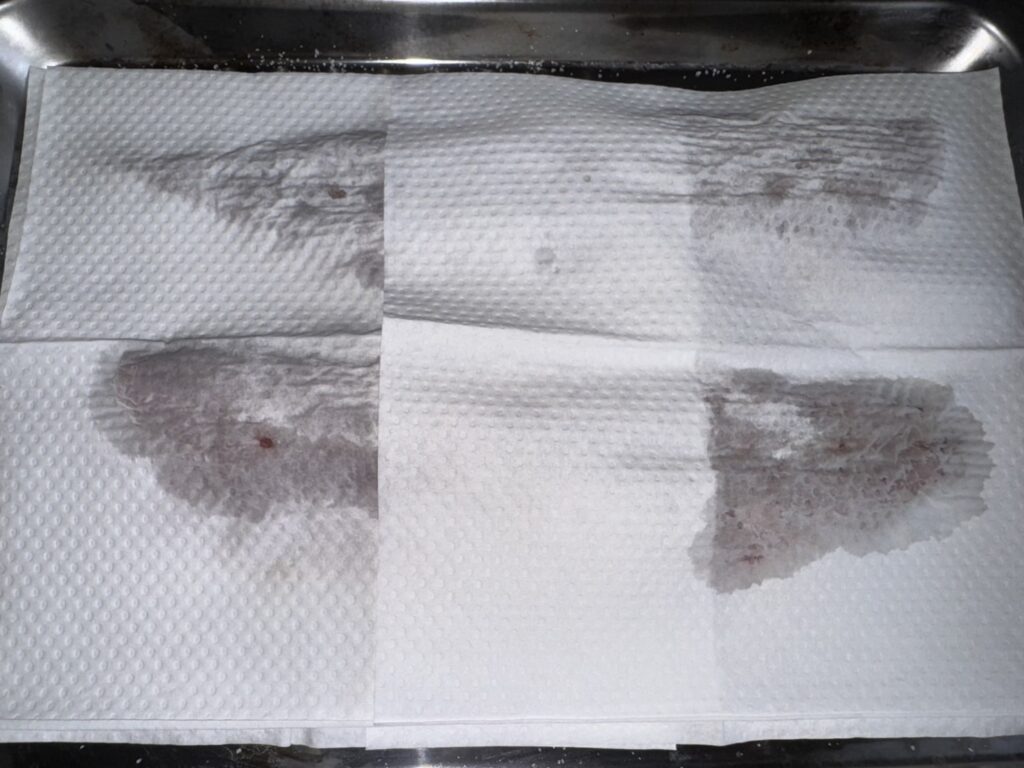

90分後の鯖

流水で洗い流す

この工程で、より鯖の水分と臭みが抜けます。

しかし、このままだと塩分が鯖に入りすぎている為、鯖の塩を抜きます。

手順6 鯖から塩分を抜く

塩水を用意する

鯖を塩水に漬ける

15分後、水気をとる

「なぜ塩を抜くのに塩水に漬けるの?」と疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、この工程は

- 呼び塩

- 迎え塩

などと呼ばれる工程で、浸透圧の関係から”真水”に漬けるよりも塩が抜けやすいんです。

塩水につけておく15分間は可能なら冷蔵庫に入れておくことをお勧めします。

15分経過後、鯖を塩水から取り出し水気を取ります。この時、真水で洗い流さなくてOKです。

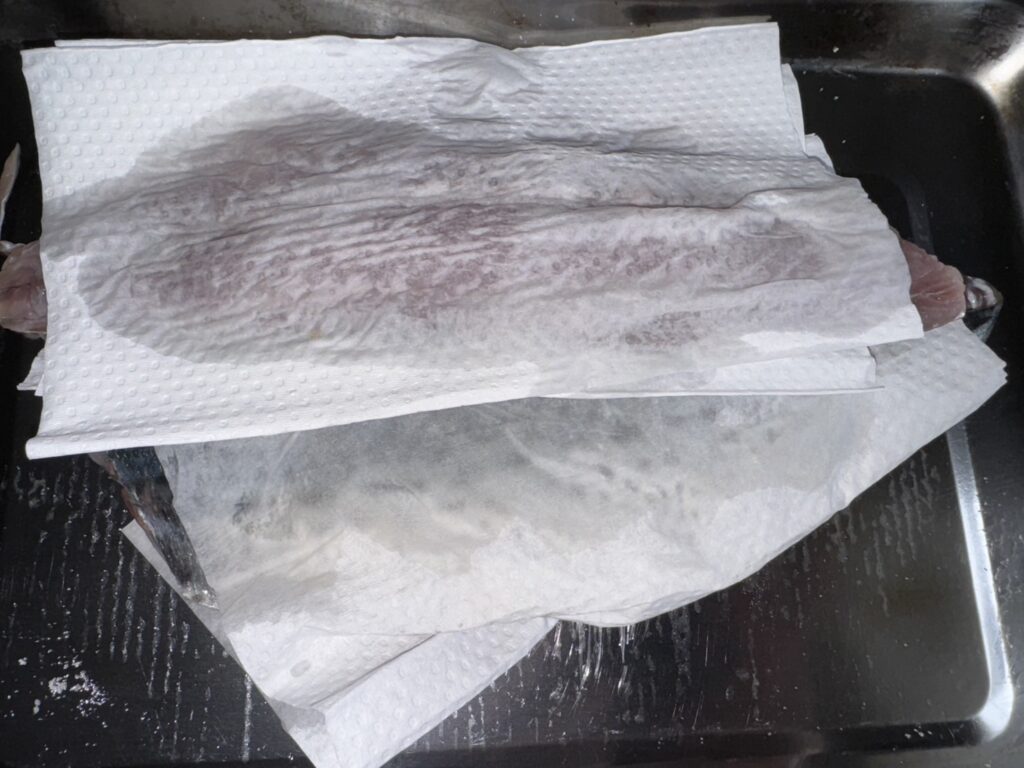

手順7 さらに鯖から水気をとる

ペーパーを敷き鯖を乗せる

鯖をペーパーで挟む

15分後の鯖

「手順6」の工程である程度の水気をとった後、更に水気をとる為、再びペーパーを敷き15分間冷蔵庫で眠らせておきます。

手順8 【推奨】ラップを敷き、冷凍庫へ

トレーにラップを敷く

冷凍庫へ投入

トレーにラップを敷き、その上に鯖を乗せ、更にその上からラップをします。その状態で冷凍庫へ投入します。

この工程は、「アニサキス対策」の為に行います。本当のところ、〆さばは冷凍させない方が美味しいです。

なので、「アニサキスライト」をお持ちの場合や、リスク承知で召し上がられる場合は「手順11」まで飛ばして頂いても問題ありません。

ワンポイントアドバイス

アニサキスが死滅する条件は次のとおりです。

- 60℃以上で1分以上の加熱

- -20℃以下で24時間以上の冷凍

加熱する場合は特に問題ないですが、冷凍による死滅は以下の注意事項があります。

- 家庭用の冷凍庫は-18℃の事が多い

- 開閉回数によって、冷凍庫内の温度上昇を考慮しなければならない

その為、家庭用冷凍庫でアニサキスの死滅を目指す場合、少なくとも48時間以上の冷凍が好ましいです。

また、可能なら「投入後48時間」ではなく、「鯖が固まってから48時間」を目指した方が安全のため、50時間以上の冷凍が好ましいです。

手順9 【推奨】調理5時間前に冷蔵庫へ移動

50時間以上冷凍した鯖

冷蔵庫へ移動

鯖を食べる5時間ほど前に冷凍庫から冷蔵庫へ移動させておきます。

そうすると、冷蔵庫の性能にも左右されますが、5時間後には半凍り状態となり切り分けやすくなります。

手順10 【推奨】冷蔵庫から取り出す

冷蔵庫から取り出す

トレーから取り出しまな板に乗せる

「手順9」から5時間後、冷蔵庫・トレーから取り出します。

手順11 薄皮をはがす

薄皮剥がし中

薄皮の剥がし終わり

ワンポイントアドバイス

薄皮を剥がす際は、雄節(身の厚い側、上側)の頭側からとっかかりを作り、ゆっくりと剥がしていくことをお勧めします。(以下の図を参考にしてください。)

また、雌節(身の薄い側、下側)を剥がす際は、身が破れやすいため慎重に剥がしてください。

手順12 切り分け・盛り付け

正直、切り方や盛り付け方は自由です。なので自由に切って自由に盛り付けて頂ければと思います。上図は筆者が盛り付けたものになります。

まぁ、上手とは言えないですよね。。。もっと頑張ります。

実食

3日前の木曜から仕込み、今日(日曜)にやっと食べられます。(普段はアニサキスチェックを行い、問題なければ冷凍の工程は省き、その日の内に食べる事が多いです。)

正直、私は酢がそこまで好きでは無いので、この酢を使わない〆さばの方が好きです。それに、所感ではありますが、酢を使わない方が素材そのものの味わいを楽しむ事ができると思います。

もし興味を持って頂けたなら、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

「新横浜駅の駅弁売り場と購入導線を徹底攻略!人気弁当の選び方も紹介」 — 改札別ルートで迷わず最速ゲット!